Premi e punizioni

La vita dello studente era scandita dal rito del premio: visite degli ispettori, cerimonie settimanali e annuali assegnavano medaglie, attestati e libri di pregio. Allo stesso modo, anche se meno ufficiali, le punizioni facevano parte della quotidianità scolastica.

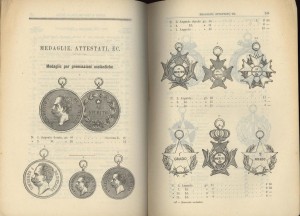

L’articolo 53 del Regolamento per le scuole municipali del 15 settembre 1860 prevede la distribuzione di medaglie, libri di premio o attestazioni di merito agli allievi che si distinguono per profitto negli studi o per il comportamento.

Per ricevere un premio, oltre ad avere ottenuto ottime votazioni in ogni materia, è necessario anche aver dato prova di buona volontà e avere mantenuto un comportamento rispettoso verso tutti.

Riconoscimento per gli alunni meritevoli, ma anche incentivo per tutti gli altri che ancora non l’avevano guadagnato, il premio è distribuito settimanalmente. L’insegnante può suggellare l’impegno degli alunni distribuendo un santino, una cartolina, un nastro da capelli, un segnalibro o semplicemente facendo un encomio di fronte alla classe, accompagnato da un foglietto per attestare il fatto alla famiglia. In particolare nelle scuole torinesi, gli alunni meritevoli possono essere omaggiati con un biglietto d’ingresso gratuito, valido per lo spettacolo del giovedì sera al teatro delle marionette Gianduja. Premio più ambito sono le medaglie che vengono assegnate agli alunni che hanno conseguito i migliori risultati in profitto e in condotta.

Edmondo De Amicis, nel libro Cuore, dedica una pagina del suo diario al racconto di una tipica giornata di assegnazione delle medaglie.

Questa mattina venne a dar le medaglie il Sovrintendente scolastico, un signore con la barba bianca, vestito di nero. Entrò col Direttore, poco prima del finis, e sedette accanto al maestro. Interrogò parecchi, poi diede la prima medaglia a Derossi, e prima di dar la seconda, stette qualche momento a sentire il maestro e il Direttore, che gli parlavano a voce bassa. Tutti domandavano: - A chi darà la seconda? - Il Sovrintendente disse a voce alta: - La seconda medaglia l’ha meritata questa settimana l’alunno Pietro Precossi: meritata per i lavori di casa, per le lezioni, per la calligrafia, per la condotta, per tutto¹.

Alla fine dell’anno invece si organizzano solenni cerimonie nelle piazze o all’interno dei teatri per premiare gli alunni alla presenza delle più alte autorità cittadine. A Torino la sede è il Teatro Vittorio Emanuele dove, ricorda sempre De Amicis, vengono distribuiti i premi anche agli allievi delle scuole serali: in questo caso i premi assegnati sono libretti della Cassa di Risparmio, mentre per le scuole diurne le premiazioni consistono in eleganti attestati di merito, medaglie e libri-premio (selezionati dalla Direzione Centrale) con rilegature di pregio. A partire dal 1899 agli alunni delle scuole torinesi viene distribuito un premio speciale, il premio Pongilione.

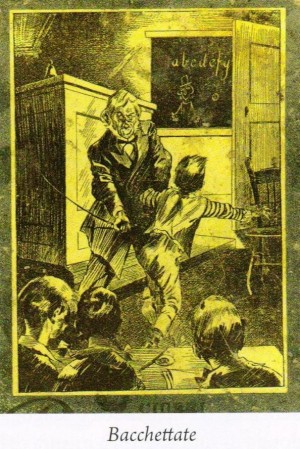

All’interno dello stesso Regolamento del 1860, l’art. 98 detta: “Sono vietate le parole ingiuriose, le percosse, i segni di ignominia e le pene corporali”.

Nella quotidianità scolastica però, punizioni come la bacchetta, le orecchie d’asino e i ceci, continuano ad essere utilizzate fino al secondo dopoguerra, così come testimoniano le innumerevoli fonti scritte, orali e iconografiche.

Lo scolaro disobbediente è chiamato dall’insegnate a porgere la mano, rivolta con il palmo verso il basso, e questi a seconda della gravità del fatto sferra uno o più colpi sul dorso. Talvolta i maestri sono muniti di apposite bacchette punitive, che si diversificano dalle altre per la loro forma più squadrata.

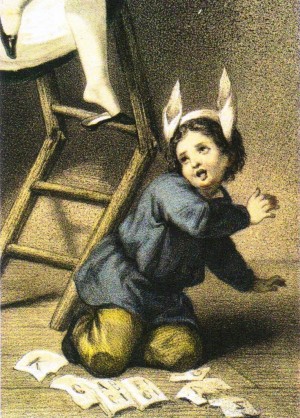

Oltre alla bacchetta, memorabile è anche il gruzzoletto di ceci secchi, posto negli angoli della classe o dietro alla lavagna, su cui l’alunno punito viene fatto inginocchiare, magari anche per un’intera mattinata.

Per gli alunni negligenti talvolta la punizione consiste nel fare il giro dell’istituto indossando orecchie posticce a imitazione di quelle dell’asino.

L’utilizzo delle punizioni corporali all’interno delle scuole, sebbene vietato espressamente dalla legge, è abbandonato solo intorno alla metà del Novecento.

Note

1. E. De Amicis, Cuore, Torino, Treves, 1886.

Fototeca

Ente Responsabile

- Fondazione Tancredi di Barolo