Villa Imperiali Becker, già Villa San Germano

La villa è architettonicamente e storicamente tra le più importanti di Torino, la più bella della Valsalice. Inaspettatamente collocata quasi nel centro cittadino, la villa, destinata ad essere il palazzo per le feste e la mondanità ai tempi di Filippo d'Agliè, che qui visse, giace in una zona precollinare. L'immenso parco boscoso con fontane e grotte protegge ancora oggi l'intimità di questa grande dimora seicentesca.

Sostanziali rielaborazioni vennero apportate nel 1908 da uno dei maggiori esponenti del Liberty, l'ing. Pietro Fenoglio.

Abbandonata dagli anni Ottanta del '900 e posta in vendita, versa oggi in una situazione di grave abbandono e negli ultimi anni è stata oggetto di alcuni incendi che l'hanno profondamente danneggiata.

Nel 2006 venne scelta da Dario Argento come set per alcune scene del film "La terza Madre".

La villa risale ai prini anni del '600 e di quell'epoca probabilmente rimangono il piazzale semicircolare col muro ornato di statue che sostiene il terrapieno retrostante il palazzo e l'elegante belvedere. Nel 1633 apparteneva a Ludovico d'Agliè e a suo nipote Filippo, ai quali Madama Reale, Maria Cristina di Borbone, delegava la politica con la natia Francia.

A Filippo, in particolare, venne affidata l'orchestrazione della brillante vita di Corte, e conquistò la fiducia della Madama Reale fino a diventarne il favorito. La villa era quasi confinante con la villa di Madama Reale e ancora è presente il portoncino che metteva in comunicazione le due proprietà.

Filippo e Cristina si erano conosciuti a Cherasco nel 1630, quando il giovane ventiseienne era al seguito del Cardinale Maurizio e si presentava con l'aria di «uno spirituale adolescente bello di viso e di corpo», ma solo a partire dal 1637, cioè all'inizio della sua vedovanza, Madama Reale si legò a lui.

Filippo venne poi imprigionato in Francia dal Cardinale Richelieu che provava nei suoi confronti una forte ostilità. Rientrò a Torino nel 1643. Alla morte di Cristina nel 1663, Filippo trascorse gli ultimi anni della sua vita proprio nella villa di Valsalice. Alla sua morte nel 1667 volle essere sepolto nel convento dei Cappuccini e la villa passò per eredità al potente abate d'Agliè.

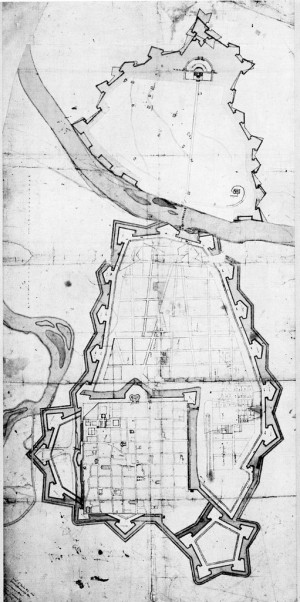

La villa fu coinvolta nelle vicende dell'assedio del 1706: «Li francesi dalla Montagna si son fatti vedere alla vigna del S. R. Abbate d'Agliè, ma sono stati subito accolti col cerimoniale del cannone dalli fortini di Montagna, onde senz'altro se ne sono ritornati» (Soleri, diario). Nelle redazioni dell'assedio è chiamata Saint Germain dal feudo che era stato appannaggio di Filippo.

Per via ereditaria la villa rimase alla famiglia dei San Martino Agliè di San Germano, ultimi epigoni di Re Arduino, per più di due secoli. Dalla metà dell' 800 fu venduta a Casimiro Rivoira, poi a Antonio Fornaca ed infine al principe di Lucinge.

Nel 1887 subentrarono i coniugi Isnardon e all'inizio del Novecento Sir Walter Friedrich Becker, diplomatico, Grand'Ufficiale dell'Impero Britannico e della Corona del Siam e importante uomo d’affari inglese, innamorato dell'Italia acquistò la villa, ne fece la sua dimora. E qui morì all'età di 73 anni. Fu proprio lui che, nel primo decennio del '900, affidò i lavori di ristrutturazione al prestigioso architetto torinese Pietro Fenoglio, considerato tra i principali interpreti del Liberty torinese.

La dimora venne citata in alcune lettere di David Herbert Lawrence, invitato in villa nel 1919. Ne rimase stupefatto per la sua bellezza e probabilmente trasse ispirazione dai proprietari, i signori Becker, per i personaggi dei coniugi Franks presenti nel suo libro Aaron's Rod, e descrisse la loro casa ispirandosi proprio a Villa Becker.

Nel 1927 alla morte di Walter Becker, la villa venne ereditata dalla moglie Delphine, che si sposò successivamente con il marchese Demetrio Imperiali dei Principi di Francavilla, di una nobile famiglia di origini napoletane. Le ultime testimonianze ufficiali della dimora si hanno dalla figlia di Demetrio, Caterina Elena Maria Imperiali dei Principi di Francavilla, in arte conosciuta come Katye Boyle (celebre conduttrice televisiva e attrice britannica) che amava soggiornarvi e che la descrisse in modo molto vivo nella sua biografia pubblicata nel 1980 a Londra.

Tra la fine degli anni 80 e inizi degli anni 90 iniziò il declino della villa, che venne in seguito messa in vendita dai proprietari. Purtroppo negli ultimi anni si sono ripetuti numerosi atti vandalici e incendi; questi ultimi hanno danneggiato il sottotetto e causato il crollo del soffitto di alcune stanze, spingendo la Soprintendenza del Piemonte a esigere dalla proprietà privata interventi di messa in sicurezza dell'edificio e di contrasto alle intrusioni, non escludendo l'esproprio in caso di ulteriori inadempienze.

Note

Da Politecnico di Torino Dipartimento Casa-Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 1984:

VILLA IMPERIALI BECKER, GIÀ VILLA SAN GERMANO

Strada del Righino I

Villa.

Edificio di valore storico-artistico e ambientale concorre con il suo parco alla definizione ambientale di Val Salice e della Strada del Righino.

L'edificio, di impianto seicentesco, nel 1633 apparteneva a Ludovico D'Aglié zio di Filippo. La Carta topografica della Caccia descrive l'impianto aulico a manica allungata con corpi aggettanti e accesso laterale da Strada del Righino. Fondamentale il disegno del giardino disposto a monte su emicicli sovrapposti e prospettiva finale. Il Grossi cita la «villa e la vigna dei San Martino d'Aglié di Garessio [... ]. Passato il Rivo Paese s'entra in un grande stradone con dolce salita [...]». Questo accesso risultava assiato rispetto al palazzo e sui lati erano collocati due terrazze, «[...] una delle quali dà accesso alla cappella». Rispetto alla situazione originaria l'edificio già nel Settecento subisce delle trasformazioni che si accentueranno a metà dell'Ottocento con la riplasmazione del corpo centrale, l'aggiunta di maniche laterali e la trasformazione del giardino secondo il gusto romantico. Sostanziali rifacimenti sono stati fatti nel primo Novecento (1908, ing. P. Fenoglio).

Carta topografica della Caccia [1762]; A. GROSSI, 1791, pp. 158-159; PLAN GEOMÉTRIQUE [...], 1805; [Catasto RABBINI], 1866, fol. XXVII; E. GRIBAUDI ROSSI, 1975, pp. 410-412.

Tavola: 59

Bibliografia

- Politecnico di Torino. Dipartimento Casa Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Vol. 1, Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, Torino 1984 , p. 639 Vai alla pagina digitalizzata

- Fezia, Laura, Il giro di Torino in 501 luoghi. La città come non l'avete mai vista, Newton Compton, Roma 2014 , p. 103, n. 81

- Calloni, Davide - Tesei, Alessandro, Piemonte abbandonato, Edizioni del Capricorno, Torino 2020 , p. 31-35