riacrhiata. Lentamente il fuoco investiva il tessuto finché

soffiando e cospargendolo con una pircola spolveratura di

zolfo, si riusciva ad alimentare una iianunella. Nelle case

il fuoco era sempre mantenuto in vita, d'inverno e di

estate, come presso le Vestali, in modo da poter attin*

fiere da esso una fiammella accostandovi un bastoncino

di carta arrotolata. Solo nel 1830 comparvero i fiammi

feri a sfregamento ed i nostri nonni ricordavano ancora

il grande successo di curiosità e di smercio che salutò i

primi venditori della nuovissima mercanzia i quali, sotto

i portici della fiera, in Piazza ('.astello, la offrivano al

grido di: «fuoco senso baie! » (fuoco senza battere).

I n ingegnere. Gautier di Lione, che aveva valutato

nella propria città il vantaggio del gasse idrogeno sol•

forato. propose a Torino l'adozione di un analogo im

pianto. Nella sua relazione usa di uno stile e di un frasario

che è assai lontano dalla speditezza e dalla chiarezza

che è oggidì in uso in simili documenti. Poiché egli pro

pugnava ur. sistema « che servire potesse a quella maggiore

illuminazione chefosse desiderata dalle reali aziende, dalla

civica amministrazione, corpi e proprietari di questa Capi

tale. persuaso che tali corpi e particolari, i quali sempre

dimostrano di gradire quelle novità che sono di provata

utilità, sarebbero stati per profittare del facile mezzo che

loro si sarebbe offerto di avere una illuminazione più eco

nomica e brillante delTattuale, scevra di inconvenienti ».

U piano finanziario prospettava l'emissione di 1400

azioni del valore di lirr 600, costituenti un capitale di

lire 840.000. È interessante notare che il Gautier ed il

suo consocio si riservarono come onorario alle open laro

di studio, progetti, viaggi, ecc. un gruppo di 40 aiioni,

U

*

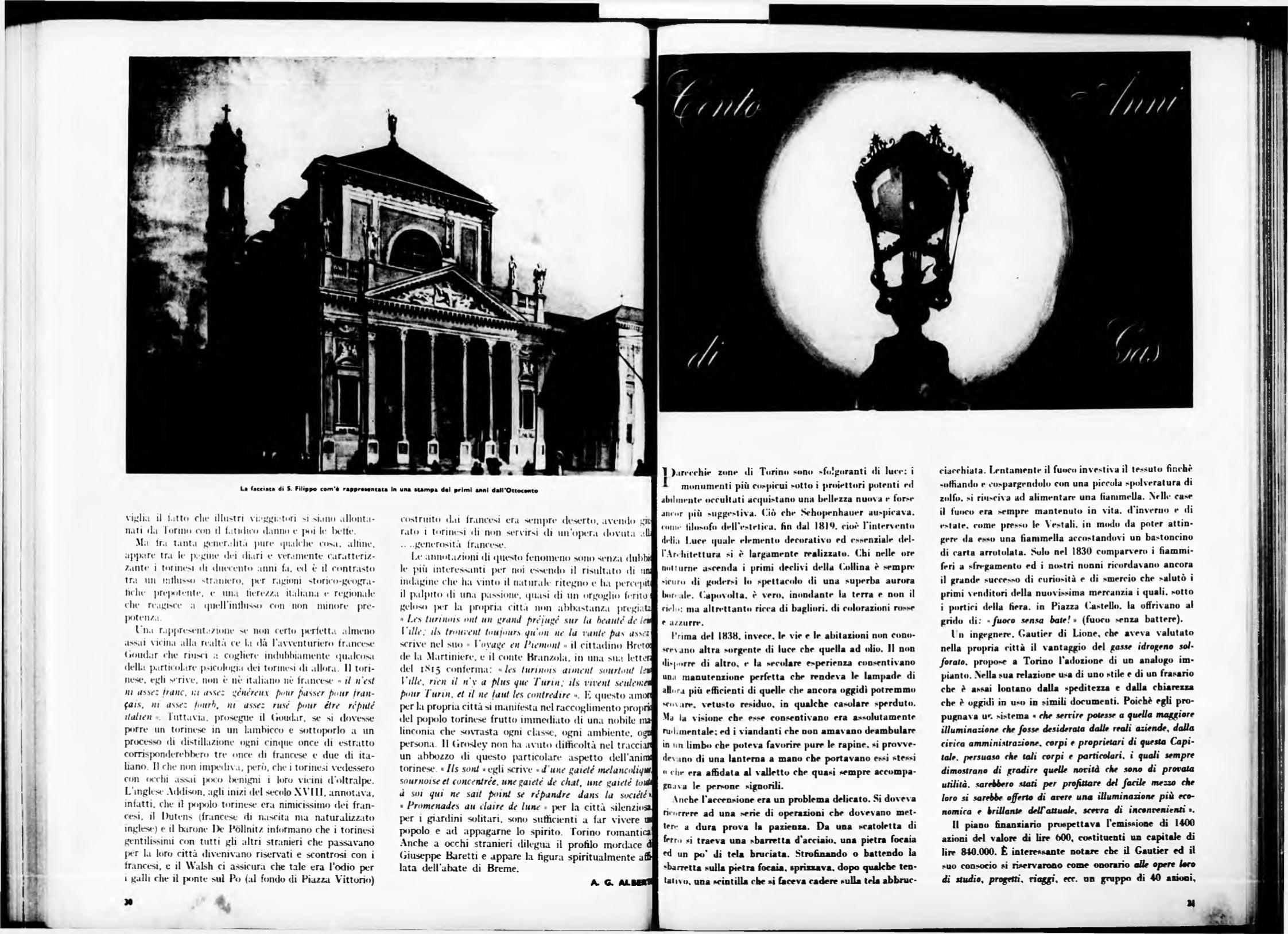

La facciata di S. Filippa com’è rappr*t«ntat* in una itampa dai primi anni dall‘Ottocento

viglia il fatto clic illu-tri viaggiatori «i siano allonta

nati da Torino con il fatidico danno e poi le lx‘tie.

Ma fra tanta generalità pure qualche cosa, aitine,

appare tra le pagine dei diari e veramente caratteriz

zante i torinesi di duecento anni fa, ed è il contrasto

tra un influsso straniero, per ragioni storico-geogra

fiche prepotente, e una fierezza italiana e regionale

che reagisce a quell'influsso con non minore pre

potenza.

I na rappresentazione ->e non certo perfetta almeno

assai vicina alla realtà ce la dà l’avventuriero francese

Gondar che riuscì a cogliere indubbiamente qualcosa

della particolare psicologia dei torinesi di allora. Il tori

nese, egli scrive, non è nè italiano nè francese « il it esi

ni asse: frane, ni asse: généreux putir passer pmtr jrait-

fais, ni asse: fmirb, ni asse: rusé putir étre réputé

italien . Tuttavia, prosegue il Goudar, se si dovesse

porre un torinese in un lambicco e sottoporlo a un

processo di distillazione o^ni cinque once di estratto

corrisponderebbero tre once di francese e due di ita

liano. Il che non impediva, però, che i torinesi vedessero

con occhi assai poco benigni i loro vicini d’oltralpe.

L’inglese Addison, agli inizi del secolo XVIII, annotava,

infatti, che il popolo torinese era nimicissimo dei fran

cesi, il Dutens (francese di nascita ma naturalizzato

inglese) e il barone I)e Pollnitz informano che i torinesi

gentilissimi con tutti gli altri stranieri che passavano

{H-r la loro città divenivano riservati e scontrosi con i

francesi, e il Walsh ci assicura che tale era l’odio per

i galli che il ponte sul Po (al fondo di Piazza Vittorio)

costruito dai francesi era sempre deserto, avendo gio

rato i torinesi di non servirsi di un’opera dovuta all

.. ..generosità francese.

Le annotazioni di (piesto fenomeno sono senza dubbi

le più interessanti per noi essendo il risultato di ua

indagine che ha vinto il naturale ritegno e ha percepiti

il palpito tli lina passione, (piasi di un orgoglio ferito i

geloso

j x t

la propria città non abbastanza pregiata

«

l.esturinois ont mi grand préiugé sur la beante de le*

Ville; ils trouvenl toujours qu’on ne la vanU pas assa

scrive nel suo « Voyage en Piemont « il cittadino Brera

de la Martiniere, e il conte Branzola. in una sua. letteti

del iS

15

conferma: « les turinois aiment sourtout le*

Ville, nen il n'y a plus que Turin; ils viverti sententea

ponr Turin. et il ne laut les contredire •>. E questo amor

per la propria città si manifesta nel raccoglimento propri

del popolo torinese frutto immediato di una nobile ma

linconia che sovrasta ogni classe, ogni ambiente, ogp

persona. Il Grosley non ha avuto difficoltà nel tracciar

un abbozzo di questo particolare aspetto (lell'anin#

torinese. «Ils sont «egli scrive «d une gaieté tnelancoliqm

sournoiseet concenlrée, imegaieté de

ch.it, ime gaieté touU

à soi qui ite sait point se répandre dans la société»

« Promenades au daire de lune -per la città silenziosa,

per ì giardini solitari, sono sufficienti a far vivere

ux

popolo e ad appagarne lo spirito. Torino romantica

Anche a occhi stranieri dilegua il profilo mordace d

Giuseppe Baretti e appare la figura spiritualmente att

lata dell'abate di Breme.

a

. c .

a l ic r t

T )arecchie zone ili Turino sono «folgoranti di luce: i

' monumenti più cospicui sotto i proiettori potenti ed

abilmente occultati acquistano una bellezza nuova e forse

ancor più suggestiva. dio che Schopenhauer auspicava,

come filosofo dell'estetica, fin dal 181*). cioè l'intervento

della Luce (piale elemento decorativo ed essenziale del-

l'Ar. Iiitettura si è largamente realizzato. Chi nelle ore

notturne ascenda i primi declivi della ('.oliina è sempre

sicuro di godersi lo spettacolo di una superba aurora

bop ale. Capovolta, è vero, inondante la terra e non il

nel.: ma altrettanto ricca di bagliori, di colorazioni rosse

e azzurre.

l'rima del 1838. invece, le vie e le abitazioni non cono-

>ce\ano altra sorgente di luce che quella ad olio. II non

(liq, •rre di altro, e la secolare esperienza consentivano

una manutenzione perfetta che rendeva le lampade di

allora più efficienti di quelle che ancora oggidì potremmo

scovare, vetusto residuo, in qualche casolare sperduto.

Ma la visione che esse consentivano era assolutamente

ni<i.mentale: ed i viandanti che non amavano deambulare

in nn limbo che poteva favorire pure le rapine, si prowe-

drv ino di una lanterna a mano che portavano essi stessi

<•che era affidata al valletto che quasi sempre accompa

gnava le persone signorili.

\nche l'accensione era un problema delicato. Si doveva

ricorrere ad una serie di operazioni che dovevano met

tere a dura prova la pazienza. Da una scatoletta di

ferr.i si traeva una sbarretta d'acciaio, una pietra focaia

ed un po' di tela bruciata. Strofinando o battendo la

'barretta sulla pietra focaia, sprizzava, dopo qualche ten

tativo, una scintilla che si faceva cadere sulla tela abbruc-