monumentalità, eretto alla fine del Settecento su

disegno di Filippo Castelli, probabilmente modifi

cato nella fronte ai primi del secolo scorso. Chi in

dugia a osservarne la ridondante decorazione stra

carica di fregi e di emblemi — bandiere, aquile,

ghirlande, elmi, corazze, lauri, cornucopie — vi

riscontra i segni d'un discutibile ma caratteristico

neo-classico, di cui non v*è altro esempio a T o

rino: da ciò la convenienza di conservarlo.

ConTera la località settant'otto anni or sono? La

via Carlo Alberto, scendendo dalla contrada di Po.

attraversava il giardino, dividendolo in due, pro

seguiva fino alla strada di San Filippo — ora Maria

Vittoria — , e di qui mutava il nome in contrada

Madonna degli Angeli. L'abolizione del giardino e

la creazione della piazza coincidono con l'epoca

nella quale si decise d'innalzare — su bozzetto dello

scultore Carlo Marocchetti — il monumento al Re

Magnanimo, inaugurato poi il

21

luglio

1861.

L'aula provvisoria del Parlamento, insomma, ve

niva a sorgere al margine di un'area sul punto di

esser del tutto trasformata.

L'incalzare dei meravigliosi eventi non permetteva

indugi. Nel

'60

la spada di Garibaldi folgorava da

Marsala al Faro e da Reggio al Volturno. I prodigi

dei volontari erano integrati da quelli dell'Esercito

regolare con la spedizione nelle Marche e Umbria.

Nasceva l'unità d'Italia. Si richiedeva una sala

adatta per riceverne i rappresentanti, e ncH'ottobre

del

'60

Camillo Cavour affidava all'architetto Pey-

ron il mandato di costruirla, concedendogli non più

di tre mesi, che in febbraio del

'61

si doveva pro

cedere all'apertura del Parlamento.

L'ingegnere architetto Amedeo Peyron era nato a

Vercelli nel

1821.

Venuto giovanissimo a stabilirsi

nella capitale, vi si laureò. Dal

1860

fino alla morte

fu consigliere comunale di Torino e per molti anni

vi ebbe l'assessorato dei Lavori Pubblici. Appena

laureato, nel

1842,

aveva eseguito le tribune d’ ono

re per il carosello del 12 aprile in piazza San Carlo,

in occasione delle nozze del Duca di Savoia, il fu

turo Vittorio Emanuele II, con Maria Adelaide Ar

ciduchessa d'Austria. Suoi sono i progetti per di

verse ferrovie: la Torino-Savona. la Torino-Susa e

la Chivasso-Ivrea. Morì a Cavour (nella nostra pro

vincia) nel

1903.

fc bene chiarire che la strada pa

rallela alla via Cibrario, dedicata a un Amedeo Pey

ron, non s'intitola a lui, ma a un suo zio, l'omo

nimo abate Biologo orientalista, nato nel 1785 e

morto nell'870.

Dicemmo, discorrendo della vecchia aula del Parla

mento Subalpino, come Fing. Peyron, restauran

dola. si fosse meritata la nomina ad architetto della

Camera, carica tenuto fino al trasferimento del Go

verno a Firenze. Precisiamo ch'egli aveva anche

provveduto all'ampliazione e all'adattamento del

l'emiciclo per le sedute del

'60.

Spiegabile, quindi

la fiducia in lui riposta dal conte di Cavour nel ri

chiedergli. adesso, opera di tanta importanza in ter

mine cosi breve.

Ecco la lettera, a tutt'oggi inedita, con cui il Mi*

nistro degli Interni G. B. Cassinis confermava l'in

carico al Peyron. Datata

Torino

.

27

ottobre

1860,

ofTre un innegabile interesse per il rilievo delle com

plesse esigenze che all'architetto si prospettavano.

« In seguito — gli scriveva il Cassinis — alle ver

bali intelligenze da Lei prese col Presidente del

Consiglio dei Ministri e col sottoscritto, resta conve

nuto che Ella è incaricato della costruzione di un

nuovo edificio provvisorio ad uso di Camera dei

Deputati nel cortile del Palazzo Carignano. Tale

edificio, di cui Ella vorrà dare un disegno ed un

preventivo di spesa, dovrà essere in legno e conte

nere

600

stalli per deputati, nonché tribune pub

bliche per un numero di

450

persone. Dovrà esgere

costrutto in modo che possa servire alla seduta Reale

d'apertura del Parlamento e, sebbene non debba

servire che provvisoriamente, dovrà essere elegante

e adorno in modo degno della sua destinazione. Do

vendo l'aula servire specialmente d'inverno, biso

gnerà aver cura di fornirla di tutti gli apparecchi

necessari perchè possa essere riscaldata, avverten

do diligentemente a che sia in pari tempo garantita

contro i pericoli d'incendio. Sotto queste speciali

indicazioni e con la condizione che tutto l'edificio

debba esser pronto

non più tardi della fine di pen-

naia

. il sottoscritto La incarica di far incominciare

immediatamente i lav ori ».

* 0 0

Questa prima aula del Parlamento Italiano fu nel

1865

distrutta e non ve n'ha più la minima traccia.

Molti degli stessi torinesi, attraversando il cortile

del palazzo, ignorano che lì si proclamò il Regno

d'Italia e s'immaginano, erroneamente, che ciò sia

avvenuto nell'aula superiore.

L'aula scomparsa, tuttavia, fu talvolta ricordata.

Ne trattarono l'ingegnere Melchior Pulciano nel

1898 sulla rassegna

L'Ingegneria civile e le Arti

in-

dustriali

(Editori Camilla e Bertolero, Torino, vo

lume XXIV), e nel settembre 1935 l'avvocato Ame

deo Peyron, nipote deH'arcbitetto, in una comuni

cazione al congresso del R. Istituto per la Storia del

Risorgimento tenuto a Bologna.

Il Pulciano sottolineava la « responsabilità certa

mente grave» che l'ing. Peyron si era assunta; il

nipote di questi disse del lavoro di giorni e di notti

acni l'avo si sottopose «senza tregua, conceden

do.»! solo brevissime soste per l'indispensabile ri

poso». E che trepidazioni! Per parecchi giorni

piowe, allentando il corso delle opere. C'era stata,

però, una fortunata coincidenza. Erano arrivate nel

porlo di Genova alcune navi cariche di legname e

di ferro: tavole di larice della Stiria e ferri cilin

drici «lell'Inghilterra. Tutto ciò fu scaricato e spe

dilo a Torino coinè materiale per l'erigenda aula.

L'architetto Peyron scelse a collaboratori l'inge

gnere Paolo Comotto e l'ing. Alessandro Albert. Al

primo assegnò l'esclusivo compito di «applicarsi

alla formazione dei disegni di decorazione archi

tettonica >»: al secondo, le mansioni di ispettore e

«orveglia

ii

te. in genere, per tutti i lavori.

Nell’ esecuzione fu adottato un ingegnoso sistema:

si divise, scrive il Pulciano, « il lavoro dell'ossa

tura da quello della ornamentazione,

dell'arredamento e da tutte le altre

opere accessorie, allo scopo di poter

apire contemporaneamente in cantieri

diversi ». In tal modo gli uni non avreb

bero ostacolato il lavoro degli altri. Ad

esempio, le opere da falegname furono

distribuite in parecchi laboratori e o f

ficine della città e anche della provin

cia. Procedimento arduo. Ma tutto riu

scì bene e fu tempestivamente inviato,

riunito, composto. Ne risultò una co

struzione così armoniosa da lasciar cre

dere « a un edifìcio fatto d'un sol

pezzo». Era stata una gara di zelo e

di assoluta precisione, sotto la guida

del Peyron che raccolse lodi generali e

più tardi venne richiesto dal Governo

per costruire l'aula parlamentare di

Montecitorio, invito che declinò non

\olendo allontanarsi da Torino. Lo ac

cettò, invece, l'ing. Comotto, cui ap

punto si deve, a Roma, l'aula che pre

cedette l'attuale, eseguita dall* archi

tetto Basile e aperta nel

*918.

* * •

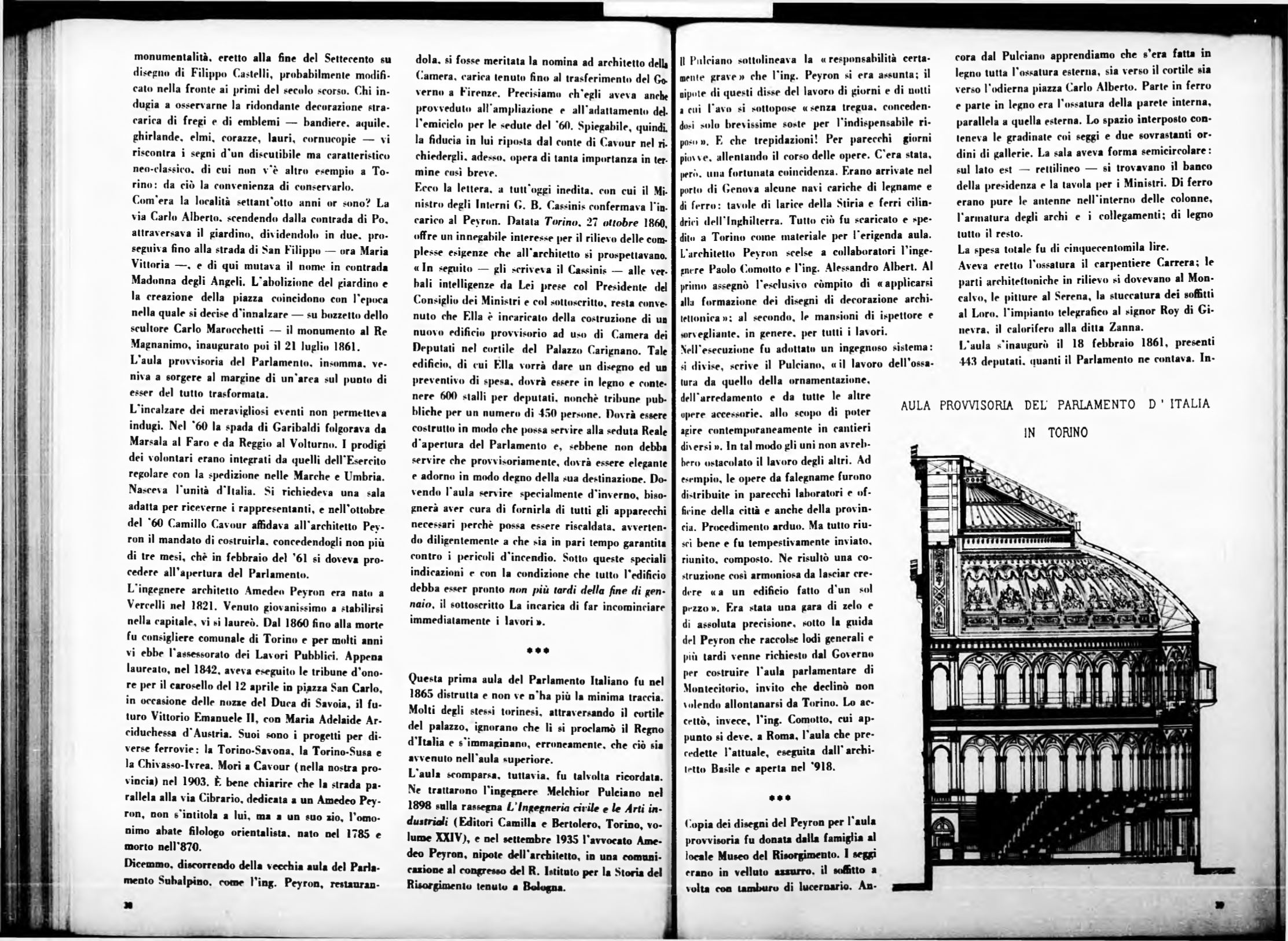

Copia dei disegni del Peyron per l'aula

provvisoria fu donata dalla famiglia al

locale Museo del Risorgimento. I seggi

erano in velluto azzurro, il Miffitto a

| volta con tamburo di lucernario. An

cora dal Pulciano apprendiamo che s’era fatta in

legno tutta l'ossatura esterna, sia verso il cortile sia

verso l'odierna piazza Carlo Alberto. Parte in ferro

e parte in legno era l'ossatura della parete interna,

parallela a quella esterna. Lo spazio interposto con

teneva le gradinate coi seggi e due sovrastanti or

dini di gallerie. La sala aveva forma semicircolare :

sul lato est — rettilineo — si trovavano il banco

della presidenza e la tavola per i Ministri. Di ferro

erano pure le antenne nell'interno delle colonne,

l'armatura degli archi e i collegamenti; di legno

tutto il resto.

La spesa totale fu di cinquecentomila lire.

Aveva eretto l'ossatura il carpentiere Carrera; le

parli architettoniche in rilievo si dovevano al Mon-

calvo, le pitture al Serena, la stuccatura dei soffitti

al Loro, l'impianto telegrafico al signor Roy di G i

nevra, il calorifero alla ditta Zanna.

I/aula s'inaugurò il

18

febbraio

1861,

presenti

443 deputati, quanti il Parlamento ne contava. In-

AU L A PROVV I SOR I A D E L P A R L AM E N T O

D ’ I T A L I A

IN

TORINO