Fif. 1 - O

m

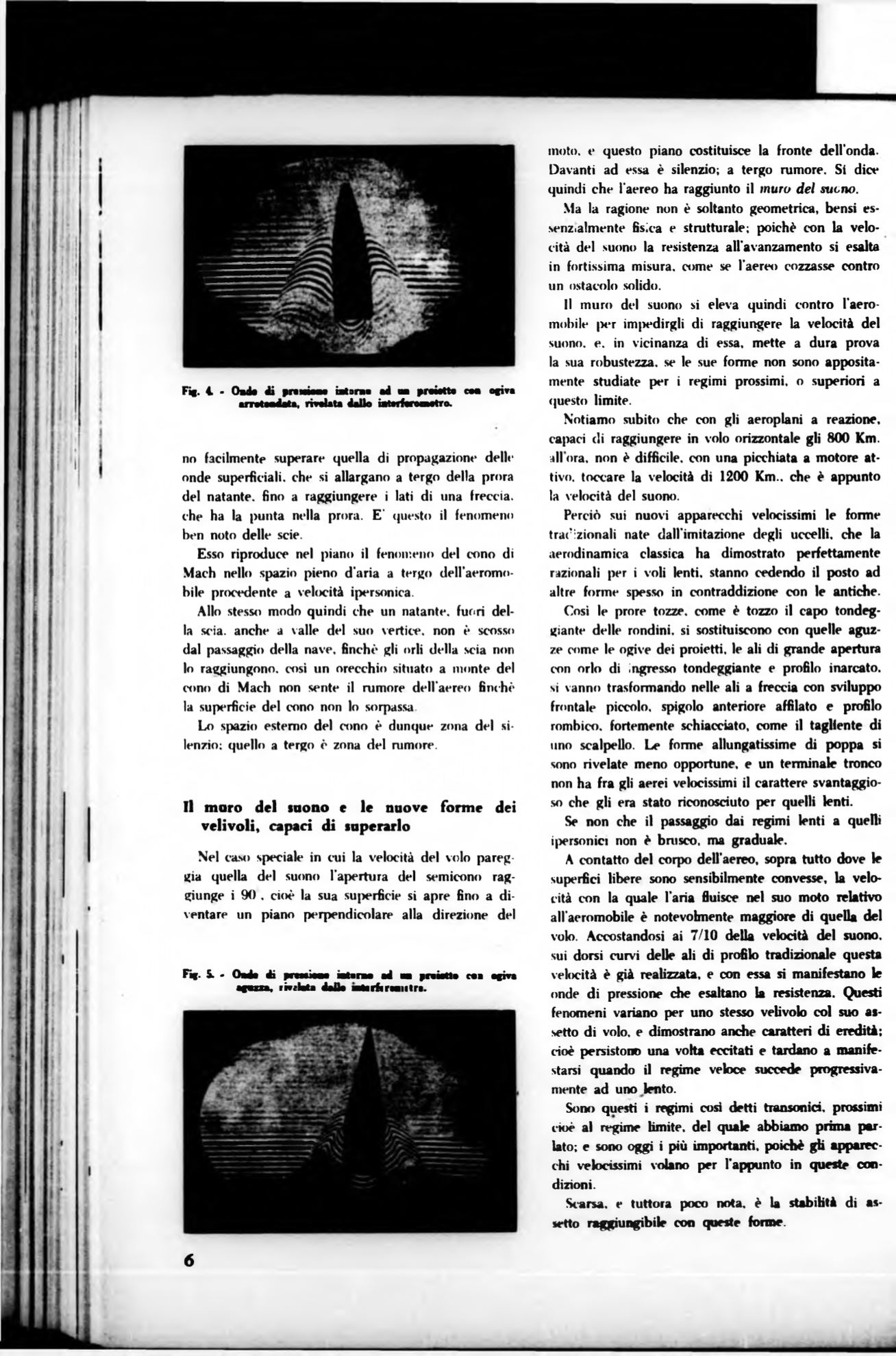

U di preirione intorno ad un proietto con ofiva

arrotondata, rivelata dallo interferometro.

no facilmente superare quella di propagazione delle

onde superficiali, che si allargano a tergo della prora

del natante, fino a raggiungere i lati di una treccia,

che ha la punta nella prora. E' questo il fenomeno

ben noto delle scie.

Esso riproduce nel piano il fenomeno del cono di

Mach nello spazio pieno d 'aria a tergo dell’aeromo

bile procedente a velocità ipersonica.

Allo stesso modo quindi che un natante, fuori del

la scia, anche a valle del suo vertice, non è scosso

dal passaggio della nave, finché gli orli della scia non

10 raggiungono, così un orecchio situato a monte del

cono di Mach non sente il rumore dell'aereo finché

la superficie del cono non lo sorpassa

Lo spazio esterno del cono è dunque zona del si

lenzio: quello a tergo é zona del rumore.

11 moro del suono e le nuove forme dei

velivoli, capaci di superarlo

Nel caso speciale in cui la velocità del volo pareg

gia quella del suono l’apertura del semicono rag

giunge i 90 , cioè la sua superficie si apre fino a d i

ventare un piano perpendicolare alla direzione del

moto, e questo piano costituisce la fronte dell'onda.

Davanti ad essa è silenzio; a tergo rumore. Si dice

quindi che l’aereo ha raggiunto il

muro del sucno.

Ma la ragione non è soltanto geometrica, bensi es

senzialmente fisica e strutturale; poiché con la velo

cità del suono la resistenza all'avanzamento si esalta

in fortissima misura, come se l’aereo cozzasse contro

un ostacolo solido.

Il

muro del suono si eleva quindi contro l'aero

mobile per impedirgli di raggiungere la velocità del

suono, e. in vicinanza di essa, mette a dura prova

la sua robustezza, se le sue forme non sono apposita

mente studiate per i regimi prossimi, o superiori a

questo limite.

Notiamo subito che con gli aeroplani a reazione,

capaci di raggiungere in volo orizzontale gli 800 Km.

allora, non è difficile, con una picchiata a motore a t

tivo. toccare la velocità di 1200 Km., che è appunto

la velocità del suono.

Perciò sui nuovi apparecchi velocissimi le forme

tradizionali nate dall'imitazione degli uccelli, che la

aerodinamica classica ha dimostrato perfettamente

razionali per i voli lenti, stanno cedendo il posto ad

altre forme spesso in contraddizione con le antiche.

Così le prore tozze, come è tozzo il capo tondeg

giante delle rondini, si sostituiscono con quelle aguz

ze come le ogive dei proietti, le ali di grande apertura

con orlo di ingresso tondeggiante e profilo inarcato,

si vanno trasformando nelle ali a freccia con sviluppo

frontale piccolo, spigolo anteriore affilato e profilo

rombico, fortemente schiacciato, come il tagliente di

uno scalpello. Le forme allupa tissim e di poppa si

sono rivelate meno opportune, e un terminale tronco

non ha fra gli aerei velocissimi il carattere svantaggio

so che gli era stato riconosciuto per quelli lenti.

Se non che il passaggio dai regimi lenti a quelli

ipersonici non è brusco, ma graduale.

A contatto del corpo dell'aereo, sopra tu tto dove le

superfici libere sono sensibilmente convesse, la velo

cità con la quale l’aria fluisce nel suo moto relativo

all'aeromobile è notevolmente maggiore di quella del

volo. Accostandosi ai 7/10 della velocità del suono,

sui dorsi curvi delle ali di profilo tradizionale questa

velocità è già realizzata, e con essa si manifestano le

onde d i pressione che esaltano la resistenza. Questi

fenomeni variano per uno stesso velivolo col suo as

setto d i volo, e dimostrano anche caratteri d i eredità;

cioè persistono una volta eccitati e tardano a manife

starsi quando il regime veloce succede progressiva

mente ad uno lento.

Sono questi i regimi cosi detti transonici, prossimi

cioè al regime limite, del quale abbiamo prima p a r

lato; e sono oggi i più importanti, poiché gli apparec

chi velocissimi volano per l’appunto in queste con

dizioni.

Scarsa, e tu ttora poco nota, è la stabilità di as

setto raggiungibile con queste forme.

Fi*. S. - Ondo di pretina* intorno ad un preietto eoa offra

aguzza, rivelata dallo ■X rfirw iiitre.

6