•rran diffusione di ori c di velluti, per guardare

lutto il contorno, dimentica il primitivo scopo

mistico della sua entrata.

Ed ancora nella sua opera è bene discernere

quello che è ispirazione nativa, da quello che

è

ripresa, fissamento o solidificazione di una

trovata fortunosa. Perché quello che dicevo

prima, del fermarsi cioè su quel suo mondo di

miti, i quali lo spingono e lo trattengono tra

loro, ed esigono cure grandi per diventare

realtà fantastiche compiute, il che è la ragione

dell’avere, in arte, spesso evitato la ricerca e

l’approfondimento, è quanto lo porta, nella

prima parte della sua vita, ad una forma

d’arte fortunatissima e splendida, che poi

spesso si ripeterà fìno a diventare fenomeno

culturale.

A parte l’interesse grandissimo di un esame

particolare delle sue opere principali, siamo

ormai tutti d’accordo sulla preminenza della

sua produzione di più di un decennio, all'in-

circa, dopo il novecento. Ed in quel gran

pullulare di scuole nuove e correnti che vi

furono allora, ed ancora adesso alcune non

sono spente, egli tranquillo rimase con i suoi

sogni ed i suoi seguaci, a perseguire quell'unica

via larghissima che giovanissimo si era aperto

e fino alla morte, si può dire, continuò.

Sui libri delle Laudi, sopratutto, si fissò l’at-

tenzione di quanti compresero l’opera sua:

e su questi si fìssa ancora. Lasciamo da parte

le questioni di osservazione totale o parziale

dell opera, frammento o complesso, ché son

problemi vecchi; ma certo in quel tempo rag

giunse la pienezza dei suoi mezzi e la migliore

espressione. Ma anche qui, tra i nomi che ci

vengono dalla mente durante la lettura (a

parte i pensatori, per l’atteggiamento che si

è

già discusso), oltre a quello di Rimbaud (il

primitivo paganeggiante, non il peccatore

aspro della Saison), pensiamo a Pindaro; e

qualche volta, perfino nello splendido libro

III,

a parte qualche brano dei più famigliali a

noi tutti, proprio pensando a Pindaro, sempre

seguendo un analogo sviluppo di mito, ci ricor*

diamo di aver provato quello stesso senso di

sazietà che ci prendeva quando, seguendo il

Greco, da un’immagine ne nasceva un’altra,

e si passava dalla Grecia all’Asia Minore, da

Agrigento all’Olimpo, senza soste, sulle ali

di una grande fantasia lucida, fredda, spietata;

a volte crudele in quell’erigere statue splen

dide in un paesaggio senz’ombre, tutto solare,

dove personaggi senza turbamenti vivevano

in luoghi perfetti; e ci prendeva pena per

la nostra povera, piccola umanità dimen

ticata.

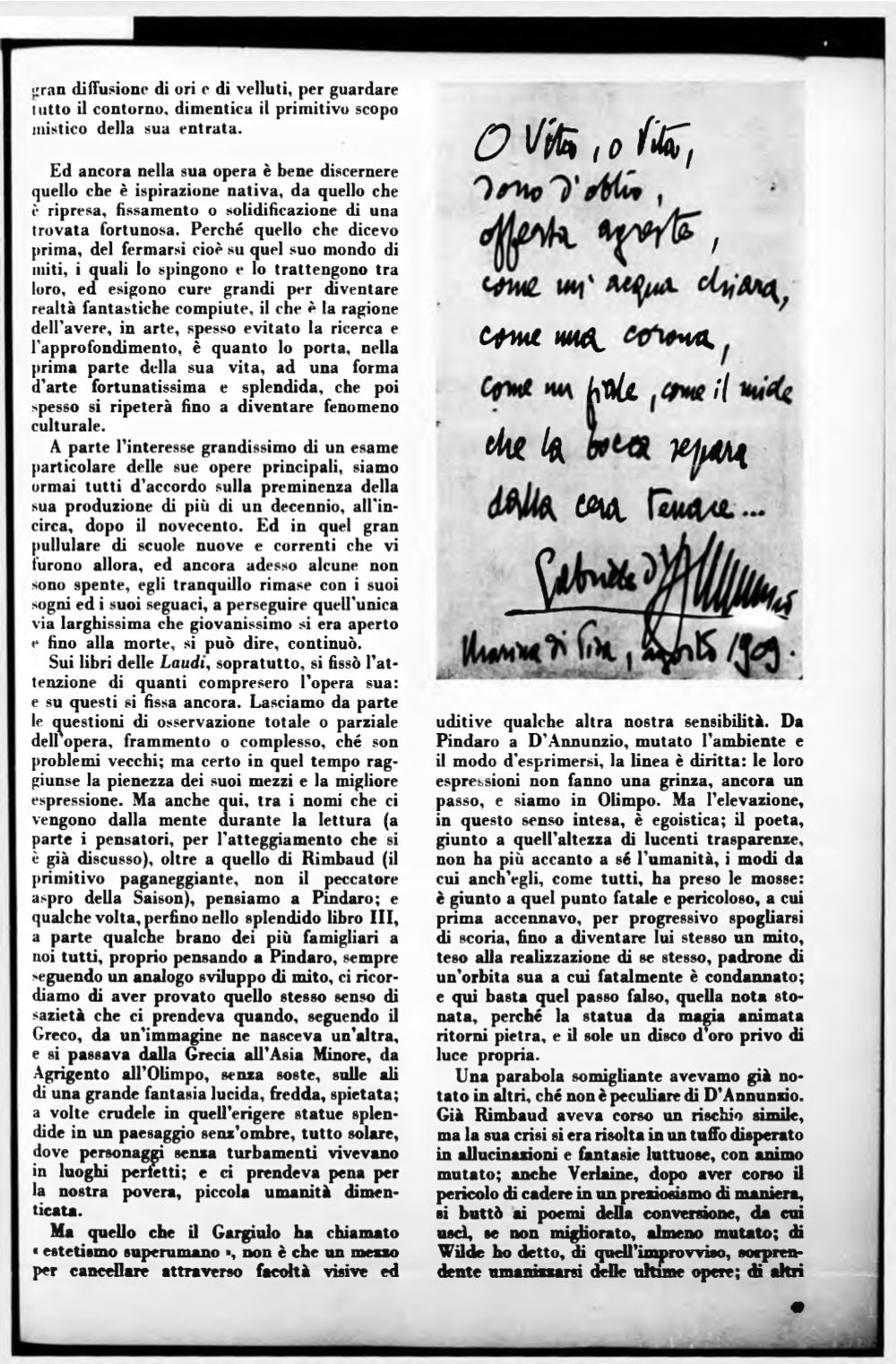

Ma quello che il Gargiulo ha chiamato

«estetismo superumano », non è che un messo

per cancellare attraverso facoltà visive ed

o

i/fc

i o

/ir,

j

t f M L W ó L

H / t l

h v U

l i

r i i * k

M 4 / H

t M ,

j

uditive qualche altra nostra sensibilità. Da

Pindaro a D ’Annunzio, mutato l’ambiente e

il modo d’esprimersi, la linea è diritta: le loro

espressioni non fanno una grinza, ancora un

passo, e siamo in Olimpo. Ma l’elevazione,

in questo senso intesa, è egoistica; il poeta,

giunto a quell’altezza di lucenti trasparenze,

non ha più accanto a sé l’umanità, i modi da

cui anch’egli, come tutti, ha preso le mosse:

è giunto a quel punto fatale e pericoloso, a cui

prima accennavo, per progressivo spogliarsi

di scoria, fino a diventare lui stesso un mito,

teso alla realizzazione di se stesso, padrone di

un’orbita sua a cui fatalmente è condannato;

e qui basta quel passo falso, quella nota sto

nata, perché la statua da magia animata

ritorni pietra, e il sole un disco d’oro privo di

luce propria.

Una parabola somigliante avevamo già no

tato in altri, ché nonèpeculiare di D’Annunzio.

Già Rimbaud aveva corso

un

rischio simile,

ma la sua crisi si era risolta in

un

tuffo disperato

in allucinazioni e fantasie luttuose, con animo

mutato; anche Verlaine, dopo aver corso il

perìcolo di cadere in un presiosismo di maniera,

si buttò ai poemi della conversione, da cui

uscì, se non migliorato, almeno mutato; di

Wilde ho detto, di quell'improvviso, sorpren

dente umanizzarsi delle ultime opere; di altri

«