portante la tutela della loro specifica cornice paesi-

stico-ambientale e, in particolare, dei rapporti di ri-

levanza visuale, a seconda dei casi, con la linea di

crinale o con lo sfondo, di parco o di bosco o di

verde agricolo, da cui emergono.

La presenza di nuovi edifici rilevanti entro la

cornice ambientale può compromettere o annullare

tale valore storico di polo di riferimento.

4.3.

Il problema delta reintegrazione ambientate

detle aree già agricole

I

principali fenomeni, relativamente recenti, che

hanno progressivamente degradato l'ambiente stori-

co collinare, sono ben noti e sono tristemente comu-

ni alle zone agricole e residenziali prossime a tante

grandi città italiane: sono soprattutto, da una parte,

l'edificazione sparsa e insufficientemente regolata e,

dall'altra parte, il degrado, l'abbandono e la tra-

sformazione delle colture.

Che cosa si può fare per tutelare attivamente

quelle poche residue aree collinari tuttora riconosci-

bili come preziose testimonianze culturali e come

beni ambientali?

Per quanto riguarda il primo aspetto, quello del-

l'edificazione, le leggi e gli strumenti attuali di pia-

nificazione e di regolazione sembrano fornire ade-

guate possibilità per bloccare la proliferazione di

nuovi edifici e per consentire e stimolare usi conser-

vativi degli edifici storici esistenti.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto,

quello dell'uso del terreno agricolo abbandonato, il

problema risulta aperto ed i supporti legali sembrano

insufficienti. L'insieme delle aree coltivate (vigneti,

orti-frutteti, campi e prati) costituiva la storica tessi-

tura connettiva nei sistemi descritti di « vigne » , vil-

le, «

tetti» e «casette»

collinari.

In particolare, all'interno delle aree riconosciute

come beni culturali ambientali, conseguenze altret-

tanto gravi quanto l'inserimento di un nuovo edifi-

cio, possono derivare dall'abbandono di un appez-

zamento originariamente a vigneto (con la caratteri-

stica struttura a filari paralleli e regolari), seguito da

un naturale inselvatichimento o da una trasforma-

zione in bosco con specie a rapido accrescimento, o

da una trasformazione in parco con alberi esotici.

Non si può certo sognare di vedere ripiantate le

viti, dove non vi

è

più la convenienza a farlo. Vice-

versa, se si vuole conservare la riconoscibilità dei

pochi lembi residui segnalati di tessuto storico colli-

nare, è necessario far sì che gli appezzamenti già

coltivati siano mantenuti in condizioni tali da reinte-

grare quel valore di tessitura agricola connettiva che

tali appezzamenti avevano nell'immagine ambienta-

le storica.

Per esempio, il mantenere tali appezzamenti a

prato con filari di alberi da frutta potrebbe essere in

molti casi una soluzione adeguata e non eccessiva-

mente onerosa. D'altra parte sarebbe necessario far

sì che tali appezzamenti già coltivati non vengano

trasformati in boschi artificiali o in parchi con dele-

terie conseguenze alla possibilità di cogliere i rap-

porti strutturali storici tra la tessitura agricola e l'e-

dificato.

In relazione a tutto ciò, nella carta in scala

1:2000, sono state indicate con tratteggio a linee

parallele, continue e a tratti, le aree tuttora ricono-

scibili come già coltivate e oggettivamente reinte-

grabili nei modi descritti. Con altri tratteggi sono

state indicate le aree storicamente a bosco e le aree a

parco.

NOTE

(1) Gli stessi Piani Regolatori collinari, relativamente re-

centi

(R.

Decreto 1918, con le varianti sino al 1945), essenzial-

mente si limitarono ad integrare la viabilità esistente ed incisero

ben poco sulla strutturazione storica del sistema collinare vero e

proprio predetto.

(2) Va ribadito, al proposito, come le prospettive dei para-

grafi che seguono siano diverse e più produttive, ai presenti,

scopi di certe consuete prospettive disciplinari che pongono a

confronto una certa categoria di aspetti strutturativi (per esem-

pio di strutturazione agricola del territorio) con i soli problemi

omonimi (di sfruttamento agricolo), trascurando di porre in luce

l'attitudine di tali aspetti di venire integrati in strutturazioni più

complesse assolventi contemporaneamente a tutta una gamma di

problemi diversi strettamente connessi (per esempio, d'inseri-

mento di «villeggiature», di collegamento con la città).

Va infine ricordato come tali principi, modi e schemi strut-

turativi ricorrenti avessero costituito parte dei riferimenti cultu-

rali condivisi e utilizzati da coloro che, un tempo, progettarono i

diversi interventi. II complesso dei riferimenti culturali era in

continua evoluzione: ogni nuova realizzazione geniale ed effica-

ce veniva a costituire esempio per altre, arricchendo il comples-

so dei riferimenti, oppure orientandolo in modo diverso, oppure

addirittura sconvolgendolo.

A proposito va sottolineato che, ieri come oggi, una nuova

efficace realizzazione non poteva costituire « in toto» un esem-

pio riproducibile tale quale. Per poterne capire l'efficacia e per

poterne trarre esempio, i contemporanei dovevano interpretarla

ed astrarvi principi, modi e schemi strutturativi reinterpretabili

poi, con innumerevoli variazioni, in nuovi specifici progetti.

(3) Cfr. L.

EINAUDt,

1908.

(4) Cfr. D.

GRIBAUDI,

1954, p. 36.

(5) Cfr. il saggio di

VITTORIO DEFABIANI,

Strada e struttu-

ra nel territorio collinare torinese.

(6) Cfr. A.

GROsSI,

1791, p. 4.

(7) Cfr. G.

PRATO,

1908.

(8) Cfr. il saggio di

MARIA GRAZIA VINARDI,

Struttura e

immagine della residenza coltinare torinese: permanenze e tra-

sformazioni.

(

9

)

Un tale «gareggiare» venne deprecato da A.

GRossI,

1791, p. 34, che propose di istituire una tassa per frenare il

fenomeno e per concorrere alla realizzazione e al mantenimento

di chiese parrocchiali collinari.

(

1

°) Cfr. G.

BOTERO,

1607.

(") La citazione è tratta dalla descrizione della Vigna

di

Madama Reale, in

Theatrum Sabaudiae,

1682.

(

12

) Cfr. G.

BOTERO,

1607.

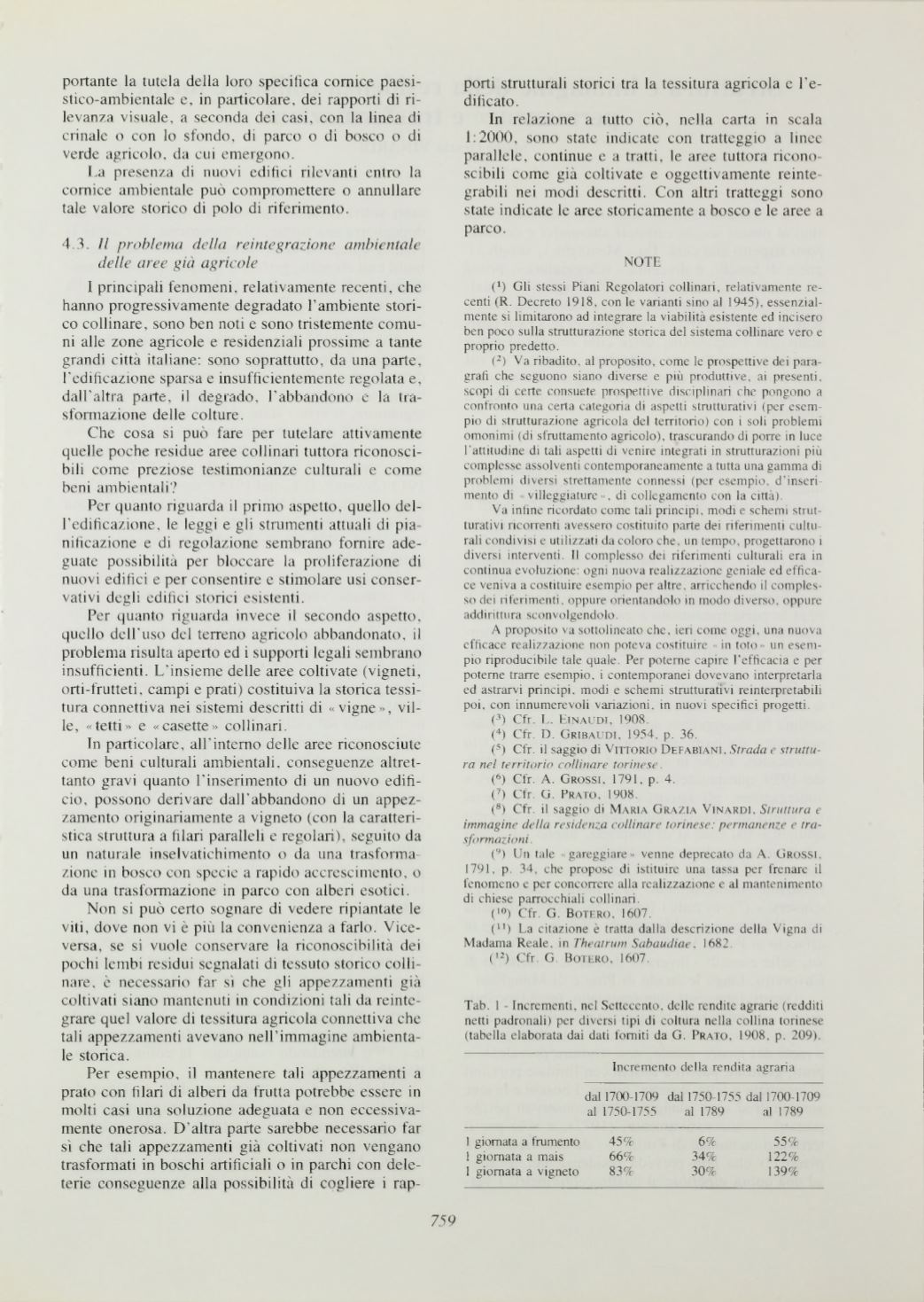

Tab. 1 - Incrementi, nel Settecento, delle rendite agrarie (redditi

netti padronali) per diversi tipi di coltura nella collina torinese

(tabella elaborata dai dati forniti da G.

PRATO,

1908, p. 209).

Incremento della rendita agraria

dal 1700-1709 dal 1750-1755 dal 1700-1709

al

1750-1755 al 1789

al

1789

1 giornata a frumento

45%

6%

55%

1 giornata a mais

66%

34% 122%

I

giornata a vigneto

83%

30% 139%

759