Se in* potrà ilare tuttavia qualche accenno somma

rio sin d ’ora, ili una rapida visione di questa mostra.

Dall’oggettivismo minuzioso di G. Rohner (si veda

Druperie cotipée)

attento a riprodurre con esattezza

gli oggetti sino a rendere la loro materia, — cosic

ché riesce facile individuare, come al tatto, il tipo del

panno o il peso del metallo delle forbici — si può

passare, come nel surrealismo, al vero perseguito sino

all’introspezione psicoanalitica che spesso si polarizza

al limite dell'umano, là dove insorge piuttosto qual

che cosa di mostruoso (ed è il caso di certe ojiere di

L. Fini) o addirittura, di là di un naturalismo osses

sivo, l'inconscia animalità (e qui si può forse fare il

nome di Coutaud) che per un nonnulla può anche

sconfinare nell’indecente, nell'osceno.

Sempre alla rappresentazione del vero mirano an

cora realisti e neorealisti, come Nligneco o Zagaina.

i cui soggetti, ili modo programmatico.

si direbbe

data la loro insistenza —, tendono a documentare gli

aspetti sociali della vita umana. Ma nel documento

sembra che qualsiasi lirica emotivatà si spenga in una

fredda compostezza che. nonostante l’esattezza del

disegno e una tecnica anche attenta, non altro espri

me se non l'insincerità dell’opera.

Fuori di questi casi, la pittura tende ancor oggi

per la massima parte ad esprimere il vero attraverso

il soggettivismo deU'interpretazione lirica. Ma sono

pure numerose le modalità di questa interpretazione

che dipende dagli elementi |M‘rsoi:ali dell’artista non

meno che dal suo clima culturale e dalle particolari

soluzioni ohe possono derivare dal movimento arti

stico — postimpressionismo, cubismo, espressioni

smo. ecc. — cui l'opera viene ricollegandosi.

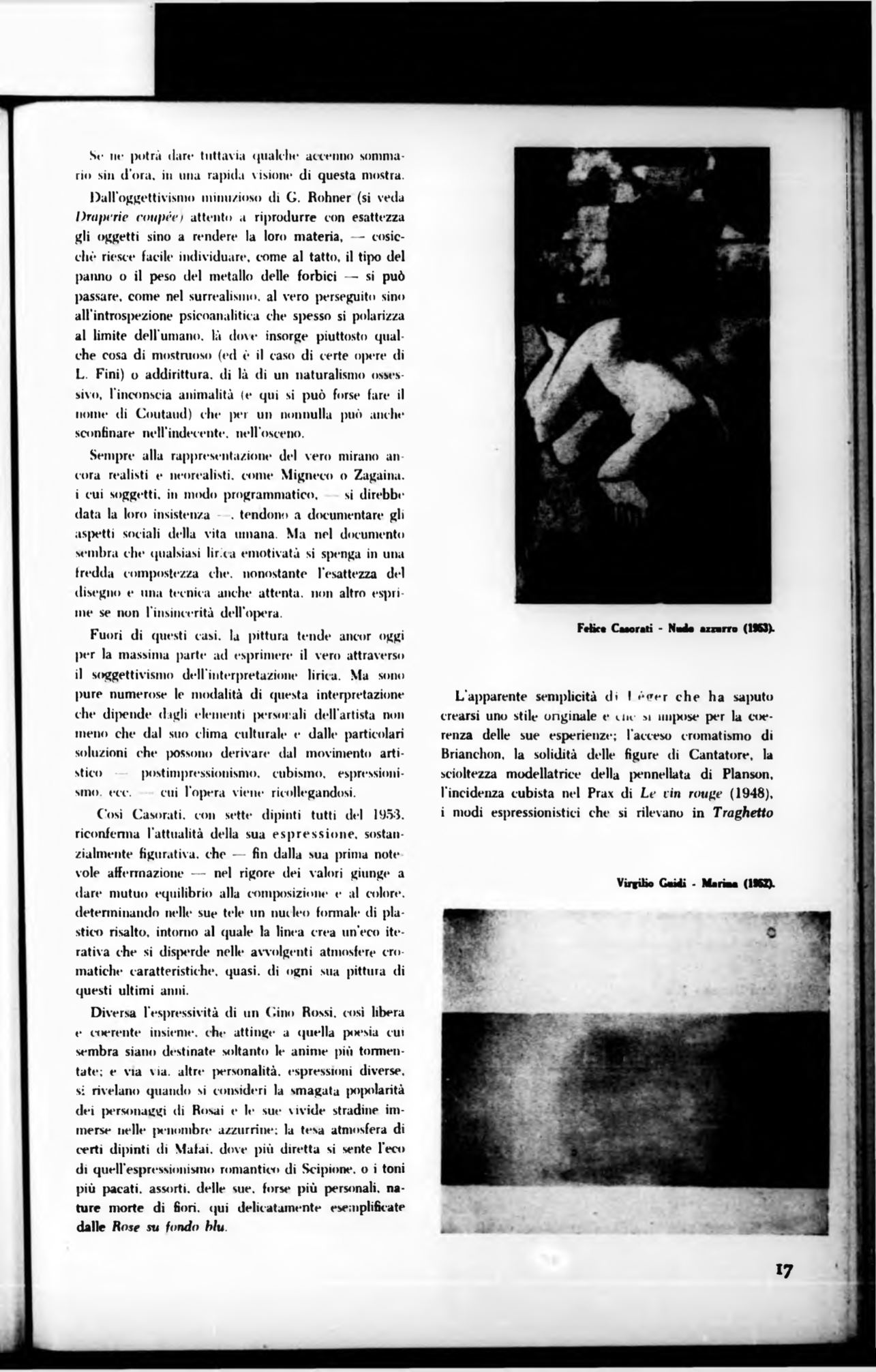

Così Casorati, con sette dipinti tutti del 1953.

riconferma l'attualità della sua e s p r e s s io n e , sostan

zialmente figurativa, che — fin dalla sua prima note

vole affermazione — nel rigore dei valori giunge a

dare mutuo equilibrio alla composizione e al colore,

determinando nelle sue tele un nucleo formale di pla

stico risalto, intorno al quale la linea crea un’eco ite

rativa che si disperde nelle avvolgenti atmosfere cro

matiche caratteristiche, quasi, di ogni sua pittura di

questi ultimi anni.

Diversa l’espressività di un Gino Rossi, così libera

e coerente insieme, che attinge a quella poesia cui

sembra siano destinate soltanto le anime più tormen

tate; e via via. altre (ìersonalità. espressioni diverse,

si rivelano quando si consideri la smagata popolarità

dei personaggi di Rosai e le sue vivide stradine im

merse nelle penombre azzurrine; la tesa atmosfera di

certi dipinti di Mafai, dove più diretta si sente l'eco

di quell’espressionismo romantico di Scipione, o i toni

più pacati, assorti, delle sue. forse più personali,

na

ture

morte di fiori, qui delicatamente esemplificate

dalle

Rose su fondo blu.

Felic. Caiorati - Nudo azzurro (1963).

L’apparente semplicità d i I è p e r c h e h a saputo

crearsi uno stile originale e uu- si impose per la coe

renza delle sue esperienze; l’acceso cromatismo di

Brianchon, la solidità delle figure di Cantatore, la

scioltezza modellatrice della pennellata di Planson,

l’incidenza cubista nel Prax di

Le vin rouge

(1948),

i modi espressionistici che si rilevano in

Traghetto

Viriilio Gnidi - Marina (1952).

17