all'interno dell'edificio, convergeva la vita di vil-

leggiatura di ogni giorno e si addensava la vita di

relazione nel corso delle visite e dei ricevimenti.

I legami funzionali e compositivi tra tali spazi

esterni ed interni ed il loro ruolo polare nel comples-

so della « vigna» sono evidenti negli esempi più

rappresentativi di ville collinari, dal Seicento all'Ot-

tocento (dalla Villa della Regina, con il salone pas-

sante affacciato sull'emiciclo del giardino, alla neo-

classica villa «Moncafi », con il portico affacciato

sullo spiazzo antistante di terrazzo, compreso tra gli

avancorpi coronati da timpani).

Si tratta, per altro, di caratteri comuni e diffusi

tra le ville italiane ed europee coeve.

Nelle «vigne» torinesi più modeste, realizzate

con minore impegno e minori mezzi adattando pree-

sistenti edifici, il ruolo polare ed i legami distributivi

e compositivi predetti possono essere meno evidenti

anche se non meno importanti. Può non esistere un

salone principale ed i legami tra gli spazi predetti

possono ridursi

all'enfilade

delle porte tra i locali

interni più rappresentativi (di ingresso, di ricevimen-

to, di soggiorno e di scala) e ai collegamenti diretti,

semplici o in circuito, tra tali spazi interni e lo spiaz-

zo principale adiacente del giardino.

III.2.4. Continuità e varietà nei caratteri.

I principi e i modi compositivi suddetti ricorsero

negli interventi successivi nell'arco di tre secoli,

reinterpretati, via via, con soluzioni e caratteri di-

versi nelle diverse stagioni architettoniche che si

sono succedute.

La costanza nei principi e nei modi di composi-

zione e di inserimento contribuirono a determinare i

caratteri di continuità e di omogeneità che si colgono

tuttora nel disegno aggregativo di insieme. In tali

condizioni la varietà delle soluzioni tipologiche e dei

caratteri stilistici dei successivi interventi risultò in

un arricchimento del disegno di insieme stesso.

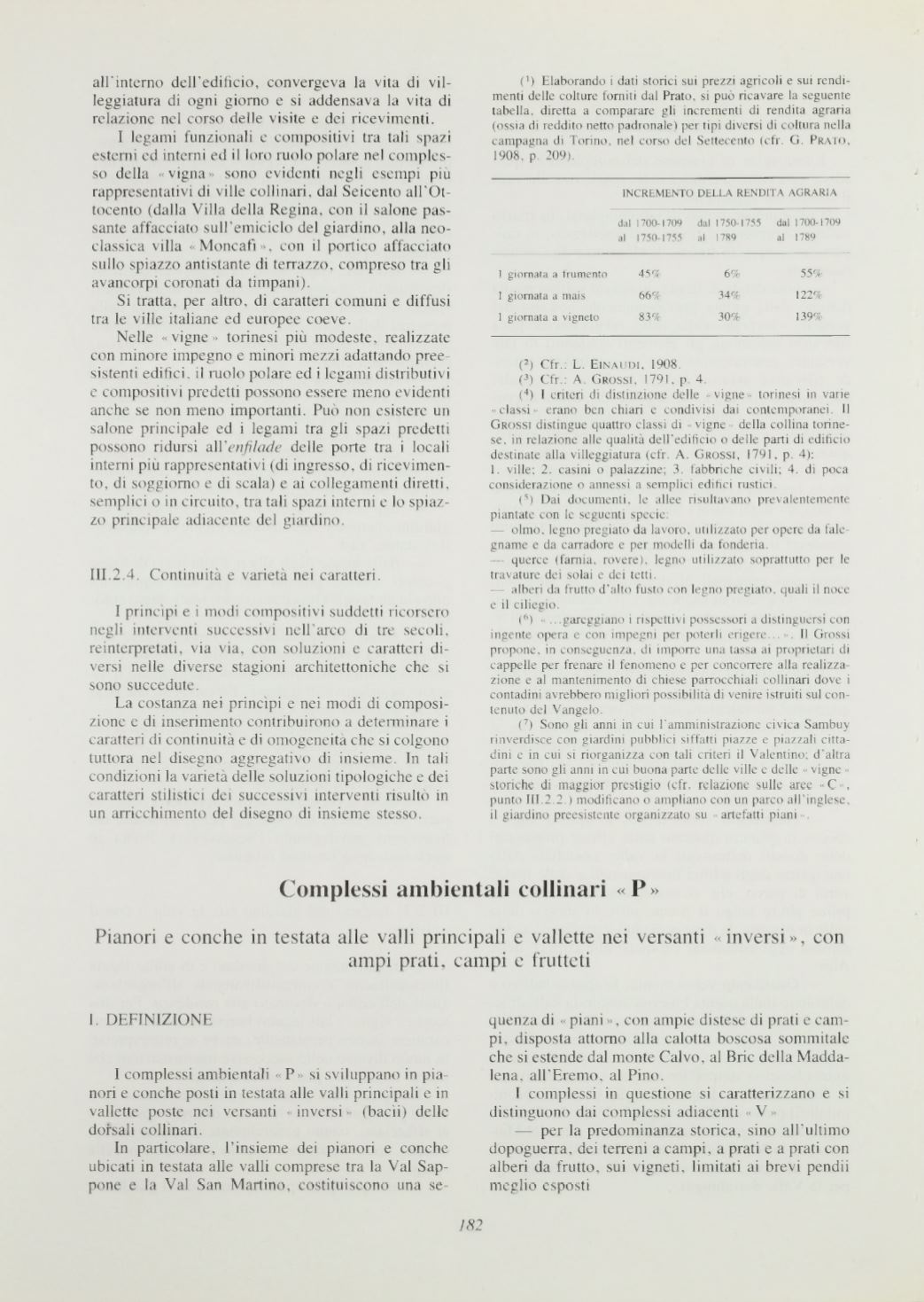

(i) Elaborando i dati storici sui prezzi agricoli e sui rendi-

menti delle colture forniti dal Prato, si può ricavare la seguente

tabella, diretta a comparare gli incrementi di rendita agraria

(ossia di reddito netto padronale) per tipi diversi di coltura nella

campagna di Torino, nel corso del Settecento (cfr. G.

PRATO,

1908, p. 209).

INCREMENTO DELLA RENDITA AGRARIA

dal 1700-1709 dal 1750-1755 dal 1700-1709

at

1750-1755 al 1789

al l 789

I giornata a frumento

45%

6%

55%

1 giornata a mais

66%

34%

122%

I giornata a vigneto

83%

30%

139%

(2) Cfr.: L.

EINAUDI,

1908.

(3) Cfr.: A.

GRossI,

1791, p. 4.

(4) I criteri di distinzione delle «vigne» torinesi in varie

classi » erano ben chiari e condivisi dai contemporanei. Il

GRossI

distingue quattro classi di .. vigne » della collina torine-

se, in relazione alle qualità dell'edificio o delle parti di edificio

destinate alla villeggiatura (cfr. A.

GROSSI,

1791, p. 4):

1. ville; 2. casini o palazzine; 3. fabbriche civili; 4. di poca

considerazione o annessi a semplici edifici rustici.

(5) Dai documenti, le allee risultavano prevalentemente

piantate con le seguenti specie:

olmo, legno pregiato da lavoro, utilizzato per opere da fale-

gname e da carradore e per modelli da fonderia.

— querce (farnia, rovere), legno utilizzato soprattutto per le

travature dei solai e dei tetti.

— alberi da frutto d'alto fusto con legno pregiato, quali il noce

e il ciliegio.

(6) «...gareggiano i rispettivi possessori a distinguersi con

ingente opera e con impegni per poterli erigere...... Il Grossi

propone, in conseguenza, di imporre una tassa ai proprietari di

cappelle per frenare il fenomeno e per concorrere alla realizza-

zione e al mantenimento di chiese parrocchiali collinari dove i

contadini avrebbero migliori possibilità di venire istruiti sul con-

tenuto del Vangelo.

(7) Sono gli anni in cui l'amministrazione civica Sambuy

rinverdisce con giardini pubblici siffatti piazze e piazzali citta-

dini e in cui si riorganizza con tali criteri il Valentino; d'altra

parte sono gli anni in cui buona parte delle ville e delle «vigne»

storiche di maggior prestigio (cfr. relazione sulle aree «C.>,

punto III.2.2.) modificano o ampliano con un parco all'inglese,

il giardino preesistente organizzato su « artefatti piani

Complessi ambientali collinari «P»

Pianori e conche in testata alle valli principali e vallette nei versanti «inversi», con

ampi prati, campi e frutteti

I. DEFINIZIONE

I complessi ambientali « P» si sviluppano in pia-

noni e conche posti in testata alle valli principali e in

vallette poste nei versanti « inversi » (bacii) delle

dorsali collinari.

In particolare, l'insieme dei pianori e conche

ubicati in testata alle valli comprese tra la Val Sap-

pone e la Val San Martino, costituiscono una se-

quenza di «piani», con ampie distese di prati e cam-

pi, disposta attorno alla calotta boscosa sommitale

che si estende dal monte Calvo, al Bric della Madda-

lena, all'Eremo, al Pino.

I complessi in questione si caratterizzano e si

distinguono dai complessi adiacenti « V

per la predominanza storica, sino all'ultimo

dopoguerra, dei terreni a campi, a prati e a prati con

alberi da frutto, sui vigneti, limitati ai brevi pendii

meglio esposti

182